神棚の始まりは江戸時代初期。伊勢神宮のお札を安置する場所として利用され、そこから家庭でも利用されるようになりました。

神棚は神様を祀るお宮で、自身が信仰する神社のお神札をお祀りします。

神棚の正しい祀り方

神棚とは 小さな神社

神棚の始まりは江戸時代初期。伊勢神宮のお札を安置する場所として利用され、そこから家庭でも利用されるようになりました。

神棚は神様を祀るお宮で、自身が信仰する神社のお神札をお祀りします。

1 神棚を祀る時期

家を新築した時や、増改築したとき、新居をもった時、出産、入学、成人、厄年、開業・新規出店時など、新しく何かを進める時や祈願する時、または厄払いの際に多く利用されます。

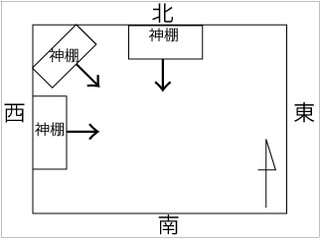

2 神棚を飾る方角と位置

神棚の表が東、もしくは南向きに祀りましょう。また、事務所やご家庭で毎日できるだけそろってのご祈願が望ましいので、できるだけ神棚の下やその周辺は広いスペースを空けておくのが良いでしょう。

目線より高い位置に祀り、静かで清浄な場所が良いとされています。高い位置に祀るのが一般的ですので、大きめ神棚であればあるほどより見やすくなるでしょう。

また、神棚を設置する位置の上の階に人が通る環境(マンションなど)の場合、神様の上を歩いてしまう事になります。そういった場合は、神棚の真上の天井に「雲」「空」や「天」と書いた紙を張りましょう。

※トイレの近くは良く無いとされていますので、避けるようにして下さい。

3 お札について

神社から頂いたお札の祀り方の決まりです。

一社宮

一社宮(扉が一つの神棚)の場合は一番手前に天昭皇大神宮と書かれた神宮大麻、その奥に氏神様、そしてその奥に崇敬するお札の順でおさめます。

手前から神宮大麻、氏神様、崇敬する神社の順です。

三社宮

三社宮(扉が3つの神棚)の場合は右端の扉に氏神神社、真ん中の扉に神宮大麻、左端に崇敬する神社のお札の順で納めます。

また、よく神棚を設置する日を大安吉日に合わせる方がいらっしゃいますが、お札を納めた日を吉日に合わせるのが良いでしょう。

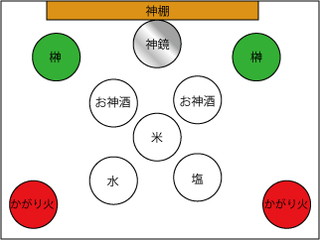

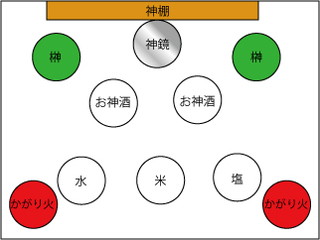

4 神具について

・神鏡…天照大神の魂とされるもの

・榊…神聖な樹とされ供えられるもの

・米、塩、水…人間の生活に必要なものをお供えし、神様に感謝する。

・お神酒…お清め

・かがり火…神棚を照らす。

神具とその目的は、これらが一般的です。一般的な配置の仕方は以下の通りです。

※神具の並べ方は折敷、三宝の使用などによって異なります。

5 神具の取り替え時期

・水は毎日取り替えて下さい。

・塩、米は、毎日変えるのが望ましいですが、1日15日での取り替えでもかまいません。

・お神酒に関しましても1日と15日に新しいものに取り替えて下さい。

・榊も1日と15日の取り替えになりますが、中の水は毎日取り替えて下さい。

補足:榊の延命処置

夏場は毎日水を取り替えてもぬめりが出てきますので、瓶のそこをブラシなどで丁寧に洗ってあげる、榊のぬめりをとって上げるなどの処置が必要です。

冬場はとても乾燥しやすい為、枝の先を切る等の処置をして上げる事で、榊が長持ちします。

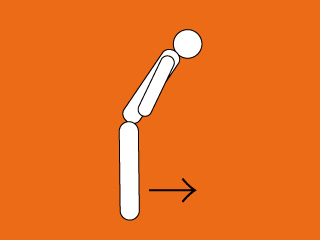

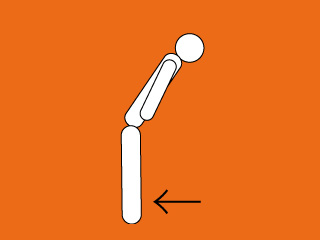

6 拝礼作法

正しい拝礼作法は次の通りです。

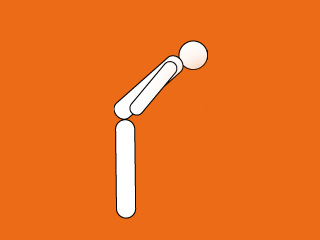

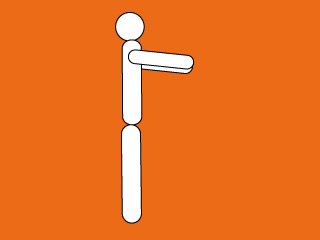

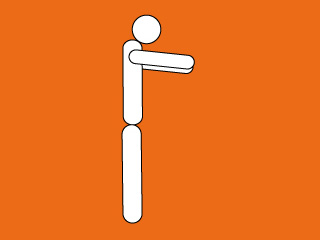

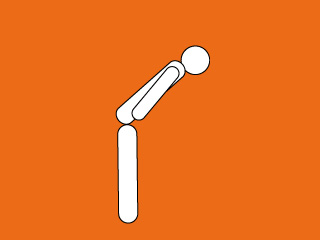

1.軽く一礼して神棚に左足から一歩進む

2.二回深く頭を下げる

3.胸の高さで拍手を二度打つ

4.再び両手を合わせ祈念を込める

5.手を下ろし再び深く頭を下げる

6.右足とり一歩下がり最後に軽く一礼する